Mis à jour le 5 janvier 2026

Selon le psychologue anglais Edward Titchener (1867-1927), dans un texte publié en 1908, l’attention est l’une des principales découvertes de la psychologie expérimentale :

Mais ce que j’entends par « découverte » de l’attention, c’est la formulation explicite du problème ; la reconnaissance de son statut distinct et de son importance fondamentale ; la prise de conscience que la doctrine de l’attention est le nerf de tout système psychologique, et que les hommes, tels qu’ils la jugent, seront jugés devant le tribunal général de la psychologie.

Dans ce sens, certainement, la psychologie expérimentale a découvert l’attention.

Titchener (1908, p. 173, traduction personnelle).

La même année, le psychologue américain Walter Pillsbury (1872-1960) publie une monographie sur le sujet. Il y soutient que l’attention imprègne chaque aspect d’un individu, constituant ainsi les fondements de la vie mentale (Pillsbury, 1908).

À partir des années 1950, les travaux sur l’effet cocktail party (Cherry, 1953 ; Broadbent, 1956), et surtout la publication de Perception and Communication par le psychologue britannique Donald Broadbent (Broadbent, 1958), inscrivent l’étude de l’attention dans l’approche du traitement de l’information.

Depuis, le succès de la notion ne se dément pas, tant du côté de la psychologie (Maquestiaux, 2024) que des neurosciences cognitives (Hopfinger, 2025 ; Lachaux, 2011). Pour preuve, le nombre de publications scientifiques sur le sujet, parues entre les années 2000 et 2020, est quasiment équivalent au nombre de recherches publiées durant toutes les années précédentes (Proctor & Vu, 2023). Signe des temps, peut-être, le journal scientifique Perception & Psychophysics, créé en 1966, a été renommé en 2009 Attention, Perception & Psychophysics.

Dans ces travaux, l’attention est étudiée en tant que concept à part entière, mais aussi en lien avec d’autres processus cognitifs tels que la mémoire (Cowan et al., 2024 ; Sherman & Turk-Browne, 2024). Son rôle et ses perturbations dans divers troubles psychiatriques et neurologiques sont régulièrement soulignés. De plus, l’attention revêt une importance pratique dans de nombreux domaines, notamment l’éducation (par exemple, le programme ATOLE, qui vise à améliorer l’attention des élèves), la vie quotidienne, les interactions sociales (attention sociale ou conjointe), l’utilisation de la technologie ou encore les activités professionnelles. L’attention semble donc être un aspect omniprésent dans l’expérience humaine.

La philosophie lui consacre aussi de nouvelles réflexions (Mole, 2026 ; Wu, 2024). Même en intelligence artificielle, des modèles d’apprentissage automatique intègrent désormais des mécanismes d’attention au sein de réseaux de neurones (Bathia & Richie, 2024 ; Galassi et al., 2021 ; Lindsay, 2020 ; Varswani et al., 2017). Ces mécanismes sont utilisés pour produire de grands modèles de langage, au cœur d’outils comme ChatGPT. Toutefois, l’attention dans ces modèles — les transformeurs — ne doit pas être confondue avec celle qui est étudiée en psychologie cognitive (Dennis et al., à paraître).

La notion d’attention semble aujourd’hui aller de soi : vous, moi, et la plupart des scientifiques, nous sommes convaincus de son importance pour un fonctionnement cognitif optimal. Mais ce constat est-il justifié ? Avant d’analyser en profondeur la notion d’attention, ce premier billet propose un aperçu historique de son étude, principalement dans les domaines de la psychologie cognitive et expérimentale. Bien entendu, comme pour tout exercice de ce genre, les choix sont subjectifs. La frise chronologique sera mise à jour à l’occasion.

Table des matières de la frise temporelle

- 1790-1900

- 1900-1950

- 1950-1980

- L’effet cocktail party et l’écoute dichotique

- L’attention fonctionne comme un filtre précoce

- Le rétrécissement de l’attention et les émotions

- La théorie du filtre atténué

- L’attention fonctionne cormme un filtre tardif

- L’exploration d’une scène complexe et mouvements oculaires

- L’effet Simon

- Les potentiels de préparation latéralisés

- La présentation visuelle sérielle rapide

- Une ressource unique d’attention

- La vision aveugle

- La tâche d’Eriksen

- L’attention et la mémoire de travail

- La cécité d’inattention

- Les stimuli discordants

- L’attention conjointe

- Les ressources multiples de l’attention

- Les traitements automatiques et contrôlés

- La recherche visuelle et la théorie de l’intégration de traits

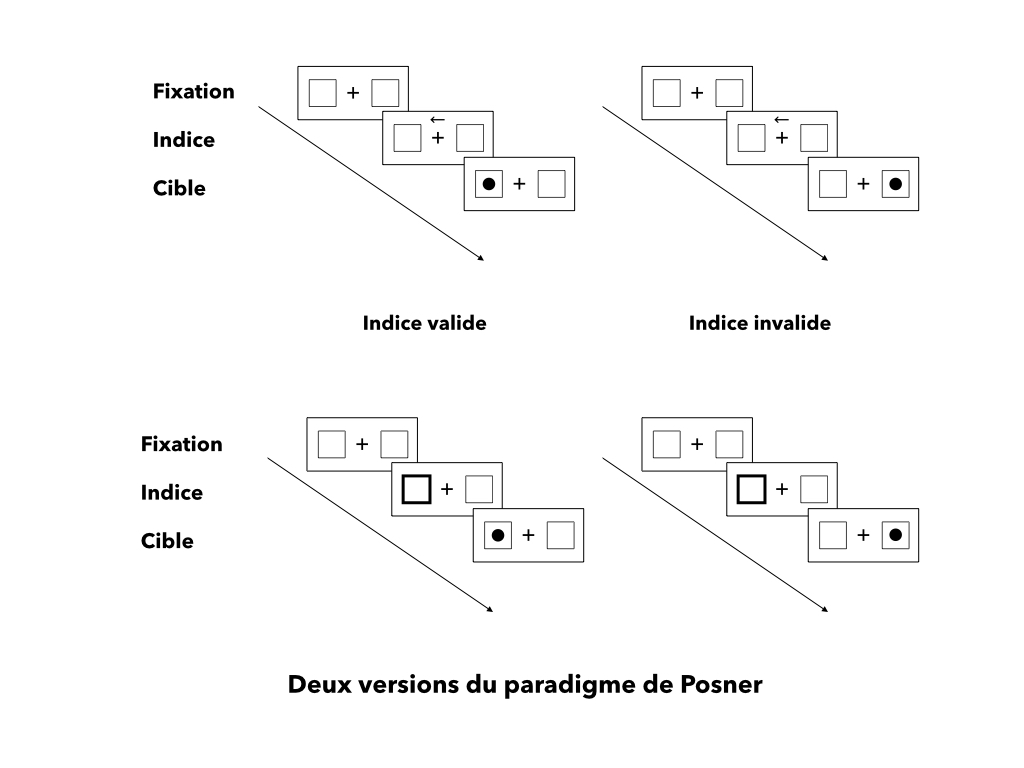

- Le paradigme de Posner

- 1980-2020

- L’inhibition de retour

- L’amorçage négatif

- Le système attentionnel superviseur

- Le trouble déficit de l’attention/hyperactivité

- La théorie prémotrice de l’attention

- L’automatisation repose sur la mémoire

- Les réseaux de l’attention

- Le clignement attentionnel

- Le singleton

- La théorie de la charge perceptive

- La théorie de la compétition biaisée

- La cécité au changement

- Les cartes de saillance

- Personne ne sait ce qu’est l’attention

- L’histoire de sélection

- L’attention et les transformeurs

- Le modèle de la recherche guidée 6.0

1790-1900

Le choix entre deux voix

1792

Le philosophe écossais Dungald Stewart (1753-1828) a décrit un phénomène qui sera plus tard connu sous le nom d’effet cocktail party : « Lorsque deux personnes nous parlent en même temps, nous pouvons porter notre attention sur l’une ou l’autre à volonté, sans être beaucoup troublés par l’autre. Si nous tentons d’écouter les deux à la fois, nous ne comprenons ni l’une ni l’autre. Le fait semble être que, lorsque nous portons constamment notre attention sur l’un des interlocuteurs, les paroles prononcées par l’autre ne laissent aucune impression dans la mémoire, du fait que nous n’y prêtons pas attention, et nous affectent aussi peu que si elles n’avaient pas été prononcées. Ce pouvoir, toutefois, qu’a l’esprit de se concentrer à volonté sur l’un ou l’autre interlocuteur suppose qu’il est, en un seul et même temps, conscient des sensations que tous deux produisent. » (Stewart, 1792/1822, p. 65, traduction personnelle).

- Stewart, D. (1792/1822. Elements of the philosophy of the human mind. K. & E. Mosford. http://archive.org/details/elementsphiloso13stewgoog

L’empan d’appréhension

1859

« Si vous jetez une poignée de billes sur le sol, il vous sera difficile d’en voir plus de six à la fois, ou sept au maximum, sans confusion. » (Hamilton, 1859, p. 177, traduction personnelle).

- Hamilton, W., (1859). Lectures on metaphysics and logic: Vol. 1. Metaphysics. Boston : Gould and Lincoln. http://archive.org/details/hamiltonslectur01hamiuoft

- Jevons, W. S. (1871). The power of numerical discrimination. Nature, 3(67), 281–282. https://doi.org/10.1038/003281a0

L’attention et l’aperception

1874

L’aperception est un concept clé dans l’édifice théorique de Wilhem Wundt (1832-1920), l’un des pionniers de la psychologie scientifique et expérimentale. Elle correspond à la saisie d’une représentation par l’attention : « Quand, au sujet de représentations, présentes à un moment donné, nous disons qu’elles se trouvaient dans le champ de regard de la conscience, il est alors permis d’appeler point de regard interne cette partie de la conscience, vers laquelle est dirigée l’attention. Nous appellerons perception l’entrée d’une représentation dans le champ de regard interne, et aperception, son entrée dans le point de regard. » (Wundt, 1874/1886, p. 231).

- Wundt, W. (1874/1886). Éléments de psychologie physiologique (vol. 2). Felix Alcan. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94385t?rk=42918;4

La préparation à répondre

1879

À partir de données introspectives, le physiologiste autrichien Siegmund Exner (1846-1926) suggère que ce qui rend une action volontaire n’est pas l’intervention de la volonté entre le stimulus et la réponse, mais la préparation intentionnelle et attentionnelle à réagir de manière spécifique avant l’arrivée du stimulus. Une fois cette préparation effectuée, la réponse devient automatique, sans nécessiter d’effort de volonté supplémentaire.

- Exner, S. (1879). Physiologie der Grosshirnrinde. In L. Hermann (Ed.), Handbuch der Physiologie (Vol. 2, Pt. 2, pp. 189-350). Leipzig: Vogel. Cité dans Hommel, B. (2003). Acquisition and control of voluntary action. In S. Maasen, W. Prinz, & G. Roth (Eds.), Voluntary Action (pp. 34–48). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198572282.003.0004

L’attention est un produit dérivé

1886

Le philosophe britannique Francis. H. Bradley (1846-1924) considère l’attention comme un produit dérivé d’activité mentales plus générales et non comme une activité mentale primaire.

- Bradley, F. H. (1886). Is there any special activity of attention? Mind, 11(43), 305–323. https://doi.org/10.1093/mind/os-XI.43.305

Le paradigme de la tâche double

1887

Le philosophe français Frédéric Paulhan (1856-1931) invente la procédure de la tâche double, consistant pour le sujet à réaliser deux tâches en même temps, afin d’étudier la répartition de l’attention entre des activités cognitives simultanées. Ce paradigme et ses raffinements sont toujours un outil essentiel pour l’étude des mécanismes attentionnels.

- Paulhan, F. (1887). La simultanéité des actes psychiques. Revue scientifique, 13, 684-689.

Première monographie sur l’attention

1889

Ribot définit l’attention comme « un monoïdéisme intellectuel avec adaptation spontanée ou artificielle de l’individu. Si l’on préfère une autre formule : l’attention consiste en un état intellectuel, exclusif ou prédominant, avec adaptation spontanée ou artificielle de l’individu. » (Ribot, 1889, p. 9). Il distingue une forme volontaire d’une forme plus spontanée de l’attention.

- Ribot, Th. (1889). Psychologie de l’attention. Alcan.

L’attention, tout le monde sait ce que c’est

1890

C’est ce que déclare le psychologue et philosophe américain William James (1842-1910) : « Chacun sait ce qu’est l’attention. C’est la prise de possession par l’esprit, en une forme claire et vive, d’un item, parmi plusieurs objets ou pensées possibles. La focalisation, la concentration de la conscience implique de laisser de côté certaines choses de façon à se concentrer sur d’autres efficacement et cela s’oppose à cet état confus, dispersé que les Français nomment « distraction » et les allemands Zerstreutheit. » (James, 1890, p. 403. Traduction de A. Voscaroudis, 2010).

- James, W. (1890). The principles of psychology (Vol. 1). Henry Holt and Company. https://archive.org/details/theprinciplesofp01jameuoft/page/404/mode/2up

- James, W. (1890/2010). W. James, « L’attention » (A. Voscaroudis, Trad.). Alter. Revue de phénoménologie, 18, Article 18. https://doi.org/10.4000/alter.1713

L’attention visuelle sans mouvements oculaires

1896

Le physiologiste et physicien allemand Hermann von Helmoltz (1821-1874) suggère qu’il est possible de prêter attention à différentes parties d’une image sans mouvements oculaires.

- Helmholtz. H. von (1896). Hundhuch der Physiologischen Optik. Drirter Abschnitt. ZH,eite Aujuge. Hamburg, Voss. Cité par : Nakayama, K., & Mackeben, M. (1989). Sustained and transient components of focal visual attention. Vision Research, 29(11), 1631–1647. https://doi.org/10.1016/0042-6989(89)90144-2

1900-1950

L’attention au centre des activités mentales

1908

Le psychologue Edward Titchener déclare que l’attention, source de la clarté sensorielle, est l’aspect fondamental de tout système psychologique. Il formule plusieurs lois de l’attention :

1. La clarté est un attribut des sensations ; 2. Loi des deux niveaux ; 3. Loi de l’accommodation; 4. Loi de l’inertie ; 5. Loi de l’entrée précédente ; 6. Loi de l’étendue limitée ; 7. Loi de l’instabilité temporelle ; 8. Loi du degré de clarté.

- Titchener, E. B. (1908). Lectures on the elementary psychology of feeling and attention. The Macmillan Company. http://archive.org/details/elementarypsycho00titc

La loi de Yerkes et Dodson

1908

Il existe une relation en forme de U inversé entre la performance cognitive et le niveau d’éveil : les niveaux extrêmes d’éveil détériorent la performance, celle-ci étant meilleure si le niveau d’éveil est modéré.

- Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of comparative neurology and psychology, 18(5), 459–482. http://psychclassics.yorku.ca/Yerkes/Law/

L’alternance de tâches

1927

Première utilisation du paradigme d’alternance de tâche afin d’étudier le déplacement de l’attention d’une tâche à une autre.

- Jersild, A. T. (Arthur T. (1927). Mental set and shift. Archives of Psychology, 89. http://archive.org/details/mentalsetshift00jers

Le vagabondage de l’esprit

1931

Bills (1931) montre, au cours d’une série d’expériences, que l’attention des sujets se détache à plusieurs reprises de la tâche qu’ils sont en train de réaliser.

- Bills, A. G. (1931). Blocking: A new principle of mental fatigue. The American Journal of Psychology, 43(2), 230–245. https://doi.org/10.2307/1414771

La période réfractaire psychologique

1931

Période pendant laquelle la réponse à un stimulus est différée quand celui-ci suit rapidement un stimulus précédent auquel le sujet est en train de répondre.

- Telford, C. W. (1931). The refractory phase of voluntary and associative responses. Journal of Experimental Psychology, 14(1), 1‑36. https://doi.org/10.1037/h0073262

La tâche de Stroop

1935

Tâche inventée par Stroop (1935) et toujours utilisée pour évaluer l’attention sélective et exécutive. Le sujet doit nommer la couleur de l’encre avec laquelle sont écrits des mots désignant des couleurs. Parfois, la couleur de l’encre est différente de la couleur que le mot désigne (par exemple, le mot « Jaune » est écrit en bleu). Dans ce cas, les sujets ont tendance à répondre par la couleur désignée par le mot (Jaune) et non par le nom de la couleur de l’encre (bleu). Pour réussir cette épreuve, il faut inhiber la lecture automatique du mot pour pouvoir nommer la couleur de l’encre.

- Stroop, R. J. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 18(6), 643‑662. https://doi.org/10.1037/h0054651

La baisse de vigilance

1948

Inspiré par le travail des opérateurs radar pendant la Seconde Guerre mondiale, Mackworth (1948) crée une situation expérimentale (Clock test) pour étudier la baisse de la vigilance dans une tâche de recherche visuelle prolongée.

- Mackworth, N. H. (1948). The breakdown of vigilance during prolonged visual search. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1(1), 6–21. https://doi.org/10.1080/17470214808416738

La formation réticulée et l’attention

1949

Morruzi & Magoun (1949) mettent en évidence le rôle de la formation réticulée, une structure située dans le tronc cérébral, dans la vigilance et le cycle veille-sommeil.

- Moruzzi, G., & Magoun, H. W. (1949). Brain stem reticular formation and activation of the EEG. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1(1), 455–473. https://doi.org/10.1016/0013-4694(49)90219-9

1950-1980

L’effet cocktail party et l’écoute dichotique

1953/1956

L’effet cocktail party (Cherry, 1953) décrit le phénomène qui nous permet de sélectionner une conversation parmi d’autres, comme ce qui peut se passer au cours d’une réception, d’un buffet quand nous détectons que notre nom a été prononcé dans un autre groupe de discussion.

L’effet est étudié au moyen de la technique de l’écoute dichotique, un paradigme fondamental dans l’étude de l’attention sélective. Le principe général est le suivant : le sujet doit prêter attention à un message présenté dans l’une des oreillettes d’un casque, en le répétant, au fur et à mesure (le shadowing en anglais ou filature en français) et ignorer un message différent émis dans l’autre oreillette. L’objectif est de déterminer ce qui reste du message inattendu.

- Broadbent, D. E. (1956). Successive responses to simultaneous stimuli. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 8(4), 145‑152. https://doi.org/10.1080/17470215608416814

- Cherry, E. C. (1953). Some experiments on the recognition of speech, with one and with two ears. The Journal of the Acoustical Society of America, 25(5), 975‑979. https://doi.org/10.1121/1.1907229

L’attention fonctionne comme un filtre précoce

1958

Selon Broadbent (1958), l’attention fonctionne comme un filtre qui sélectionne les informations sensorielles après l’analyse de leurs caractéristiques physiques et avant leur analyse sémantique.

- Broadbent, D. E. (1958). Perception and communication. Scientific Book Guild.

Le rétrécissement de l’attention et les émotions

1959

Selon Easterbrook (1959), un niveau d’éveil élevé, déclenché, par exemple, par des évènements négatifs, focalise l’attention aux seuls indices pertinents de l’environnement.

- Easterbrook, J. A. (1959). The effect of emotion on cue utilization and the organization of behavior. Psychological Review, 66(3), 183‑201. https://doi.org/10.1037/h0047707

La théorie du filtre atténué

1960

Théorie de l’attention sélective selon laquelle l’attention fonctionne comme un filtre précoce qui atténue les signaux non attendus plutôt qu’il ne les bloque.

- Treisman, A. M. (1960). Contextual cues in selective listening. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12(4), 242‑248. https://doi.org/10.1080/17470216008416732

- Treisman, A. (1964). Monitoring and storage of irrelevant messages in selective attention. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 3(6), 449‑459. https://doi.org/10.1016/S0022-5371(64)80015-3

L’attention fonctionne cormme un filtre tardif

1963

Le filtre attentionnel intervient après l’analyse sémantique des signaux, au moment de la sélection de la réponse.

- Deutsch, J. A., & Deutsch, D. (1963). Attention : Some theoretical considerations. Psychological Review, 70(1), 80‑90. https://doi.org/10.1037/h0039515

- Norman, D. A. (1968). Toward a theory of memory and attention. Psychological Review, 75(6), 522‑536. https://doi.org/10.1037/h0026699

L’exploration d’une scène complexe et mouvements oculaires

1967

Yarbus (1967) montre que les mouvements oculaires des participants sont différents selon qu’ils explorent une scène complexe pour se souvenir, par exemple, de la location d’objets et de personnes dans une pièce, des vêtements portés par ces personnes ou de leur âge.

- Yarbus, A. L. (1967). Eye movements and vision. Plenum Press.

L’effet Simon

1967

Le temps de réaction à un stimulus est plus rapide quand l’emplacement du stimulus est compatible avec la réponse requise. Par exemple, le sujet doit répondre à l’apparition d’un cercle rouge avec une touche du clavier située à gauche et à l’apparition d’un cercle vert avec une touche située à droite. Le temps de réaction est plus rapide quand le cercle rouge apparaît à gauche plutôt qu’à droite et quand le cercle vert apparaît à droite plutôt qu’à gauche.

- Simon, J. R., & Rudell, A. P. (1967). Auditory S-R compatibility: The effect of an irrelevant cue on information processing. Journal of Applied Psychology, 51(3), 300–304. https://doi.org/10.1037/h0020586

Les potentiels de préparation latéralisés

1968

Découverte d’une mesure latéralisée de la préparation motrice dérivée de l’électroencéphalographie.

- Vaughan, H. G., Costa, L. D., & Ritter, W. (1968). Topography of the human motor potential. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 25(1), 1‑10. https://doi.org/10.1016/0013-4694(68)90080-1

La présentation visuelle sérielle rapide

1969

« Procédure expérimentale consistant à présenter séquentiellement des images au même endroit et à une cadence élevée (par exemple, dix images par seconde). » (Source : https://skosmos.loterre.fr/P66/fr/page/-GNQL7X5H-B). Ce paradigme est utilisé pour étudier le phénomène de clignement attentionnel.

- Eriksen, C. W., & Collins, J. F. (1969). Visual perceptual rate under two conditions of search. Journal of Experimental Psychology, 80(3), 489‑492. https://doi.org/10.1037/h0027428

Une ressource unique d’attention

1973

L’attention est une ressource mentale unique et limitée.

- Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. Prentice-Hall.

La vision aveugle

1974

Création du terme de vision aveugle (blindsight en anglais) pour désigner la situation de patients dont les aires visuelles du cerveau sont endommagées, mais qui conservent des capacités visuelles résiduelles dans la zone aveugle, suggérant l’existence d’un forme d’attention sans conscience.

- Sanders, M. D., Warrington, ElizabethK., Marshall, J., & Wieskrantz, L. (1974). « Blindsight »: Vision in a field defect. The Lancet, 303(7860), 707‑708. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(74)92907-9

- Weiskrantz, L., Warrington, E., Sanders, M., & Marshall, J. (1975). Visual capacity in the hemianopic field following a restricted occipital ablation. Brain: A journal of neurology, 97, 709‑728. https://doi.org/10.1093/brain/97.1.709

La tâche d’Eriksen

1974

Tâche expérimentale pour mesurer l’attention sélective et l’inhibition des réponses au cours de laquelle les participants doivent identifier une cible sans tenir compte de stimuli contextuels distracteurs.

- Eriksen, B. A., & Eriksen, C. W. (1974). Effects of noise letters upon the identification of a target letter in a nonsearch task. Perception & Psychophysics, 16(1), 143‑149. https://doi.org/10.3758/BF03203267

L’attention et la mémoire de travail

1974

Baddeley & Hitch (1974) jettent les bases d’un modèle de la mémoire de travail, qui serait composée d’un administrateur central, décrit comme un système de contrôle attentionnel de deux systèmes esclaves, la boucle phonologique et le calepin visuospatial (Baddeley, 1986), et d’un buffer épisodique (Baddeley, 2000). Le rôle de l’attention en mémoire de travail a fait, par la suite, l’objet de plusieurs propositions alternatives.

- Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.), Psychology of Learning and Motivation (Vol. 8, p. 47‑89). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60452-1

- Baddeley, A.D. (1986). Working memory. Oxford University Press.

- Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in cognitive sciences, 4(11), 417–423. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01538-2

La cécité d’inattention

1975

Incapacité à détecter un élément inattendu, saillant, incongru parce que l’attention est captée par le traitement d’autres éléments d’une scène. (Source : https://loterre-skosmos.loterre.fr/P66/fr/page/-HN3FF41C-0)

- Neisser, U., & Becklen, R. (1975). Selective looking : Attending to visually specified events. Cognitive Psychology, 7(4), 480‑494. https://doi.org/10.1016/0010-0285(75)90019-5

- Rock, I., Linnett, C. M., Grant, P., & Mack, A. (1992). Perception without attention : Results of a new method. Cognitive Psychology, 24(4), 502‑534. https://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90017-V

- Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst : Sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28(9), 1059‑1074. https://doi.org/10.1068/p281059

Les stimuli discordants

1975

Le paradigme du stimulus discordant (oddball paradigm en anglais) consiste à présenter au sujet une série de stimuli identiques parmi lesquels apparaît un stimulus déviant de manière non prévisible. La tâche du sujet consiste à répondre à ce stimulus ou à compter le nombre de fois qu’il est apparu.

- Squires, N. K., Squires, K. C., & Hillyard, S. A. (1975). Two varieties of long-latency positive waves evoked by unpredictable auditory stimuli in man. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 38(4), 387–401. https://doi.org/10.1016/0013-4694(75)90263-1

L’attention conjointe

1975

Forme d’attention partagée qui se manifeste par la focalisation de l’attention de plusieurs personnes sur un objet ou un événement.

- Scaife, M., & Bruner, J. S. (1975). The capacity for joint visual attention in the infant. Nature, 253(5489), 265–266. https://doi.org/10.1038/253265a0

Les ressources multiples de l’attention

1976

Théorie selon laquelle l’attention repose sur plusieurs ressources : en attention divisée, quand deux tâches sont réalisées en même temps, l’augmentation en attention pour effectuer l’une des tâches affectera plus la performance de l’autre tâche quand toutes deux puisent dans la même ressource attentionnelle (par exemple, quand les deux tâches utilisent la même modalité sensorielle ou le même canal de sortie motrice).

- Kantowitz, B. H., & Knight, J. L. (1976). Testing tapping timesharing, II: Auditory secondary task. Acta Psychologica, 40(5), 343–362. https://doi.org/10.1016/0001-6918(76)90016-0

- Wickens, C. D. (1976). The effects of divided attention on information processing in manual tracking. Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.1037//0096-1523.2.1.1

- Wickens, C. D. (1984). Processing resources in attention. In R. Parasuraman & R. Davies (Eds.), Varieties of attention (pp. 63–101). Academic Press.

Les traitements automatiques et contrôlés

1977

Schneider et Shiffrin distinguent les traitements automatiques, qui s’effectuent sans attention, de manière parallèle, indépendamment de la capacité de la mémoire à court terme, insensibles aux interférences, déclenchés dès que les conditions sont réunies, des traitements contrôlés, attentionnels, sériels et sensibles aux interférences.

- Schneider, W., & Shiffrin, R. M. (1977). Controlled and automatic human information processing : I. Detection, search, and attention. Psychological review, 84(1), 1‑66. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.1.1

- Shiffrin, R. M., & Schneider, W. (1977). Controlled and automatic human information processing : II. Perceptual learning, automatic attending and a general theory. Psychological Review, 84(2), 127‑190. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.127

La recherche visuelle et la théorie de l’intégration de traits

1980

Théorie selon laquelle la recherche visuelle (localiser une cible parmi des distracteurs) commence par un traitement parallèle et préattentif des traits physiques d’une scène visuelle et se poursuit par un traitement attentif permettant l’identification des objets par intégration de leurs traits.

- Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. Cognitive Psychology, 12(1), 97‑136. https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90005-5

Le paradigme de Posner

1980

Paradigme pour étudier le déplacement de l’attention. Le sujet fixe un écran. Un indice lui indique ensuite l’endroit où doit apparaître une cible à détecter (par exemple, un point). Il doit répondre en pressant la touche Q quand la cible apparaît à gauche et la touche M quand elle apparaît à droite. L’indice est soit valide, c’est-à-dire qu’il indique bien le lieu d’apparition de la cible (par exemple, dans 80 % des essais), soit invalide, c’est-à-dire qu’il n’indique pas l’endroit exact d’apparition de la cible (dans 20 % des essais).

- Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32(1), 3–25. https://doi.org/10.1080/00335558008248231

1980-2020

L’inhibition de retour

1984

Phénomène qui se manifeste quand les sujets n’effectuent pas de saccades oculaires vers un endroit qui a récemment fait l’objet d’attention.

- Posner, M., Cohen, Y. (1984). Components of visual orienting. In H. Bouma & D. G. Bouwhis (Eds), Attention and performance X. Control of language processes (pp. 531-554), Erlbaum.

L’amorçage négatif

1985

« Observation du ralentissement du temps de réaction lorsqu’une réponse est demandée à un stimulus que le sujet a dû ignorer dans une phase antérieure. » (source : https://skosmos.loterre.fr/P66/fr/page/-F1PMQZ2Z-S)

- Tipper, S. P. (1985). The negative priming effect: Inhibitory priming by ignored objects. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A, 37(4), 571–590. https://doi.org/doi:10.1080/14640748508400920

Le système attentionnel superviseur

1986

Élaboré pour rendre compte de données neuropsychologiques ou de la vie quotidienne, comme les actes manqués, le modèle du système attentionnel superviseur de Norman et Shallice (1986) se présente comme une théorie du contrôle attentionnel des actions. Celui-ci opère selon trois niveaux : 1. Des actions peuvent être réalisées de façon complètement automatique, sans aucune intervention attentionnelle délibérée, à partir de ce que Norman et Shallice appellent des schémas, qui sont des routines d’actions rodées et habituelles, déclenchées par des indices internes ou environnementaux. 2. Lorsque des actions entrent en conflit, le contrôle des actions s’effectue de façon semi-automatique au moyen d’un gestionnaire de priorités de déroulement qui va sélectionner l’action prioritaire à effectuer. 3. Lorsqu’il s’agit de modifier, d’inhiber ou d’interrompre des actions en cours, de stopper des automatismes (donc les schémas), le contrôle devient attentionnel et délibéré et est pris en charge par le système attentionnel superviseur.

- Norman, D. A., Shallice, T., (1986). Attention to action: Willed and automatic control of behaviour. In R.Davidson, G.E. Schwartz, & D. Shapiro (Eds.), Consciousness and Self-Regulation: Advances in Research and Practice (Vol. 4, p. 1-18). Plenum Press.

Le trouble déficit de l’attention/hyperactivité

1987

Connu depuis le XIXe siècle et sous des appellations diverses, le Diagnostic Statistical Manuel III-R isole le trouble déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) qui se caractérise par de l’inattention, de l’impulsivité et de l’hyperactivité.

La théorie prémotrice de l’attention

1987

« l’attention découle de l’activité de circuits sensorimoteurs, plutôt que d’un centre spécifique consacré à l’attention. » (Rizzolatti & Craighero, 2010).

- Rizzolatti, G., Riggio, L., Dascola, I., & Umiltá, C. (1987). Reorienting attention across the horizontal and vertical meridians: Evidence in favor of a premotor theory of attention. Neuropsychologia, 25(1), 31–40. https://doi.org/10.1016/0028-3932(87)90041-8

- Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2010). Premotor theory of attention. Scholarpedia, 5(1), 6311. https://doi.org/10.4249/scholarpedia.6311

L’automatisation repose sur la mémoire

1988

Selon Logan, l’automatisation repose sur l’acquisition de connaissances (les traces épisodiques) spécifiques à une tâche, récupérées directement en mémoire à long terme.

- Logan, G. D. (1988). Toward an instance theory of automatization. Psychological Review, 95(4), 492‑527. https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.4.492

Les réseaux de l’attention

1990

Réseaux cérébraux, en interaction, impliqués dans différents aspects de l’attention : le réseau d’alerte, le réseau d’orientation et le réseau exécutif.

- Posner, M., & Petersen, S. (1990). The attention system of the human brain. Annual review of neuroscience, 13, 25‑42. https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325

Le clignement attentionnel

1992

Terme utilisé pour la première fois par Raymond et al. (1992) pour désigner le phénomène suivant : quand deux stimuli visuels successifs sont séparés par un intervalle de temps entre 200 et 500 ms, les observateurs échouent souvent à rapporter le second stimulus. (Source : https://loterre-skosmos.loterre.fr/P66/fr/page/-M931G1N6-G)

- Broadbent, D. E., & Broadbent, M. H. P. (1987). From detection to identification : Response to multiple targets in rapid serial visual presentation. Perception & Psychophysics, 42(2), 105‑113. https://doi.org/10.3758/BF03210498

- Raymond, J. E., Shapiro, K. L., & Arnell, K. M. (1992). Temporary suppression of visual processing in an RSVP task : An attentional blink? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18(3), 849‑860. https://doi.org/10.1037/0096-1523.18.3.849

- Shapiro, K., & Raymond, J. (2025). The attentional blink: Then and now. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 51(11), 1464–1475. https://doi.org/10.1037/xhp0001350

Le singleton

1990

Paradigme expérimental permettant d’étudier comment un item distractif qui possède une propriété unique peut ralentir la recherche d’une cible en captant automatiquement l’attention.

- Theeuwes, J. (1990). Perceptual selectivity is task dependent: Evidence from selective search. Acta Psychologica, 74(1), 81–99. https://doi.org/10.1016/0001-6918(90)90036-F

- Theeuwes, J. (1991). Cross-dimensional perceptual selectivity. Perception & Psychophysics, 50(2), 184–193. https://doi.org/10.3758/BF03212219

- Theeuwes, J. (1992). Perceptual selectivity for color and form. Perception & Psychophysics, 51(6), 599–606. https://doi.org/10.3758/BF03211656

La théorie de la charge perceptive

1994

Théorie selon laquelle plus la charge perceptive est élevée, moins les stimuli non attendus peuvent être traités (Lavie & Tsal, 1994). Un filtre précoce sur les stimuli est appliqué en cas de charge élevée et un filtre tardif en cas de charge basse.

- Lavie, N. (1995). Perceptual load as a necessary condition for selective attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 21(3), 451‑468. https://doi.org/10.1037/0096-1523.21.3.451

- Lavie, N., & Tsal, Y. (1994). Perceptual load as a major determinant of the locus of selection in visual attention. Perception & Psychophysics, 56(2), 183‑197. https://doi.org/10.3758/BF03213897

- Murphy, G., Groeger, J. A., & Greene, C. M. (2016). Twenty years of load theory—Where are we now, and where should we go next? Psychonomic Bulletin & Review, 23(5), 1316‑1340. https://doi.org/10.3758/s13423-015-0982-5

La théorie de la compétition biaisée

1995

Théorie selon laquelle les informations entrent en compétition pour être ensuite sélectionnées par l’attention, celle-ci étant biaisée vers les informations pertinentes pour la réalisation de la tâche en cours.

- Desimone, R., & Duncan, J. (1995). Neural mechanisms of selective visual attention. Annual Review of Neuroscience, 18, 193–222. https://doi.org/10.1146/annurev.ne.18.030195.001205

La cécité au changement

1997

Incapacité à détecter un changement entre deux versions successives d’une scène, généralement séparées par un masque.

- Rensink, R. A., O’Regan, J. K., & Clark, J. J. (1997). To see or not to see : The need for attention to perceive changes in scenes. Psychological Science, 8(5), 368‑373. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00427.x

Les cartes de saillance

1998

« L’objectif de la carte de saillance est de représenter la conspicuité, ou “saillance”, pour chaque endroit du champ visuel, par une quantité scalaire, et de guider la sélection des endroits visités en fonction de la distribution spatiale de la saillance. » (Itti et al., 1998, p. 1255, traduction personnelle).

- Itti, L., Koch, C., & Niebur, E. (1998). A model of saliency-based visual attention for rapid scene analysis. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 20(11), 1254–1259. https://doi.org/10.1109/34.730558

Personne ne sait ce qu’est l’attention

2011-2023

Des critiques sur le concept d’attention sont émises dans une série d’articles.

- Anderson, B. (2011). There is no such thing as attention. Frontiers in Psychology, 2. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00246

- Anderson, B. (2023). Stop paying attention to “attention.” WIREs Cognitive Science, 14(1), e1574. https://doi.org/10.1002/wcs.1574

- Di Lollo, V. (2018). Attention is a sterile concept; iterative reentry is a fertile substitute. Consciousness and Cognition, 64, 45–49. https://doi.org/10.1016/j.concog.2018.02.005

- Hommel, B., Chapman, C. S., Cisek, P., Neyedli, H. F., Song, J.-H., & Welsh, T. N. (2019). No one knows what attention is. Attention, Perception, & Psychophysics, 81, 2288–2303. https://doi.org/10.3758/s13414-019-01846-w

L’histoire de sélection

2012

La sélection d’un item par l’attention n’est pas seulement dirigée par les buts et intentions du sujet (traitement descendant) et par la saillance du stimulus (traitement ascendant), mais également par le fait qu’il a été précédemment attendu dans un contexte donné (Awh et al., 2012).

- Awh, E., Belopolsky, A. V., & Theeuwes, J. (2012). Top-down versus bottom-up attentional control: A failed theoretical dichotomy. Trends in Cognitive Sciences, 16(8), 437–443. https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.06.010

L’attention et les transformeurs

2017

Un mécanisme d’attention est intégré dans certains modèles de réseaux de neurones artificiels — les transformeurs — pour l’apprentissage automatique.

- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. ArXiv:1706.03762 [Cs]. http://arxiv.org/abs/1706.03762

Le modèle de la recherche guidée 6.0

2021

Évolution la plus récente du modèle de la recherche guidée (Wolfe, 2021) qui est une alternative au modèle d’intégration de traits, selon lequel une carte de priorité (priority map) guide l’attention sélective.

- Wolfe, J. M. (2021). Guided Search 6.0 : An updated model of visual search. Psychonomic Bulletin & Review, 28(4), 1060‑1092. https://doi.org/10.3758/s13423-020-01859-9

Références citées

- Bhatia, S., & Richie, R. (2024). Transformer networks of human conceptual knowledge. Psychological Review, 131(1), 271–306. https://doi.org/10.1037/rev0000319

- Broadbent, D. E. (1956). Successive responses to simultaneous stimuli. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 8(4), 145‑152. https://doi.org/10.1080/17470215608416814

- Broadbent, D. E. (1958). Perception and communication. Scientific Book Guild.

- Cherry, E. C. (1953). Some experiments on the recognition of speech, with one and with two ears. The Journal of the Acoustical Society of America, 25(5), 975‑979. https://doi.org/10.1121/1.1907229

- Cowan, N., Bao, C., Bishop-Chrzanowski, B. M., Costa, A. N., Greene, N. R., Guitard, D., Li, C., Musich, M. L., & Ünal, Z. E. (2024). The relation between attention and memory. Annual Review of Psychology, 75, 183-214. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-040723-012736

- Dennis, S., Shabahang, K., & Yim, H. (à paraître). The antecedents of transformer models. Current Directions in Psychological Science, 09637214241279504. https://doi.org/10.1177/09637214241279504

- Galassi, A., Lippi, M., & Torroni, P. (2021). Attention in natural language processing. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 32(10), 4291–4308. https://doi.org/10.1109/TNNLS.2020.3019893

- Hopfinger, J. B. (2025). Neuroscience of attention. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009072434

- Lachaux, J.-P. (2011). Le cerveau attentif. Odile Jacob.

- Lindsay, G. W. (2020). Attention in psychology, neuroscience, and machine learning. Frontiers in Computational Neuroscience, 14. https://doi.org/10.3389/fncom.2020.00029

- Maquestiaux, F. (2024). Psychologie de l’attention (3ᵉ éd.). De Boeck.

- Mole, C. (2026). Attention. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2026). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/spr2026/entries/attention/

- Pillsbury, W. B. (1908). Attention. Macmillan. http://archive.org/details/b28052493

- Proctor, R. W., & Vu, K.-P. L. (2023). Attention: Selection and control in human information processing. American Psychological Association.

- Sherman, B. E., & Turk-Browne, N. B. (2024). Attention and memory. In M. J. Kahana & A. D. Wagner (Eds.), The Oxford handbook of human memory : Foundations and applications (p. 587‑613). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190917982.013.21

- Titchener, E. B. (1908). Lectures on the elementary psychology of feeling and attention. The Macmillan Company. http://archive.org/details/elementarypsycho00titc

- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. ArXiv:1706.03762 [Cs]. http://arxiv.org/abs/1706.03762

- Wu, W. (2024). Attention (2nd ed). Routledge.

Histoire de l’attention © 2025 par Frank Arnould sous licence CC BY-NC 4.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/